「国際協力イニシアティブ」教育協力拠点形成事業とは

「国際協力イニシアティブ」教育協力拠点形成事業オフィシャルサイト

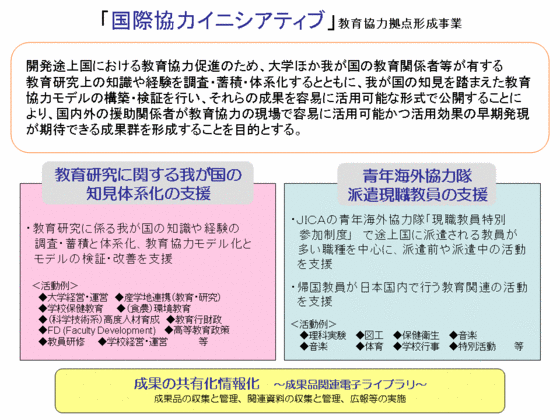

本事業の目的

本事業は、開発途上国における教育協力のため、大学、NGO等、我が国の教育関係者等が有する教育研究上の知識や経験を整理・蓄積するとともに、我が国の知見を踏まえた教育協力モデルの構築などを行うことにより、国内外の援助関係者が教育協力の現場で容易に活用可能かつ活用効果の早期発現が期待できる成果群を形成することを目的としています。

平成19年度に実施中の活動

- 教育研究に関する我が国の経験の活用

【活動例:基礎教育・高等教育の対象分野】

教育行財政・教員研修・学校保健教育・食農環境教育・女子教育・ライフスキル教育・教育改善・大学経営・教育研究管理 等 - 青年海外協力隊派遣現職教員の支援

【活動例:教員が現地で担当する主な活動分野】

理科実験・図工・保健衛生・音楽・体育・学校行事・特別活動 等 - 関連情報の整備・管理

- 「国際協力イニシアティブ」教育協力拠点形成事業の成果品関連アーカイブスの管理

- 知的援助リソース(教育、自然保全・回復、保健・医療、農業・畜産・水産、環境対策・管理)の収集・整理と管理

平成19年度実施課題

以下の各課題名は年度ごとに少し異なりますが、左のアイコン上に表示されている テーマは変わりません。

Ⅰ. 教育研究に関する我が国の経験の活用

|

課題名: | NGOと大学との連携による食農環境教育支援システムの構築 |

| 実施機関: | 東京農業大学 | |

| 課題代表: | 藤本 彰三 | |

| 概要: | 本申請活動は、食農環境教育に長年の実績を有する東京農業大学と日本国内のNGO団体である特定非営利活動法人環境修復保全機構とが連携し、タイ国のカセサート大学、カンボジア王立農業大学、AERDと協働しつつ、メコン河流域に位置するタイ国コンケン県およびカンボジア国プノンペン市の小学校を対象として、食農環境教育の支援システムの構築を図るものである。具体的には、小学生を対象に有機農業を通した食農環境教育を実施し、短期的な視点ではなく、長期的な視点からみた有機農業を通した土づくりや水環境保全の重要性を理解し、環境に調和した持続的農業を実践できる人材の育成をモデルとして、NGOと大学との連携による食農環境教育の支援システムの構築を図っていく。 | |

|

課題名: | ライフスキル教育プロジェクト・マニュアルの開発(2年目) |

| 実施機関: | (社)シャンティ国際ボランティア会 (教育協力NGOネットワーク) | |

| 課題代表: | 片山信彦 | |

| 概要: | 本事業は、ライフスキル教育分野の国際協力についてのマニュアルの開発を行う。開発されたマニュアルは、これからライフスキル教育分野での活動を始めようとする他のNGOや政府機関にとって有益なツールとなる。なお、本事業でのライフスキル教育は、学校教育と学校外教育ならびに子どもと成人の両方をテーマに応じて扱う。 テーマは、HIV/AIDSの予防ならびに感染者に対する差別や偏見をなくすことを目的とするHIV/AIDS教育と読書推進教育の二つとする。ライフスキルの多様な学習領域の中でこれらのテーマを設定する理由は、第一にHIV/AIDSおよび読書推進は、ともに開発途上国において優先度の高い課題であること、第二に昨年度実施した調査からこれらのテーマについて日本のNGOは比較的経験が豊富であること、からである。 1年目は、マニュアル案の開発を行い、2年目に海外の活動現場でマニュアル案を検証し、修正しマニュアルを完成させる。 |

|

|

課題名: | 開発途上国における女子教育支援のモデルの構築-日本における女子教育経験の応用可能性- |

| 実施機関: | お茶の水女子大学 | |

| 課題代表: | 三浦徹 | |

| 概要: | 本事業では、日本における女子教育の発展を分析することを通して、現在国際社会の中でも重要な課題とされている開発途上国の女子教育支援について調査研究を行い、援助機関の支援政策などの分析を行うことを通して開発途上国における日本の女子教育支援のモデルの構築を目指す。 | |

|

課題名: | サブサハラアフリカにおける初等教育普及政策および行財政制度に関する比較分析 |

| 実施機関: | 神戸大学 | |

| 課題代表: | 西村幹子 | |

| 概要: | 初等教育の完全普及は、1990年の「万人のための教育」世界会議以降、緊要の国際目標となっており、我が国においても「成長のための基礎教育イニシアティブ」やMDGs達成支援に対するコミットメントによって援助の重点分野に位置づけられている。これまでの我が国の開発援助は、限られた分野や地域を対象とした技術協力やインフラ整備が主であったが、これらの活動を持続させるためには、制度・体制整備が重要である。本課題の主な目的は、こうした初等教育のあらゆる課題に対応するにあたり要となる初等教育普及政策と行財政制度を、数カ国の比較という視点から分析し、サブサハラアフリカの初等教育の改善のために必要な体制・制度づくりのために、より地域および各国のニーズに合った教育政策や方針、援助の実施方法について提言を行うものである。 | |

|

課題名: | 学校保健分野における教育協力の持続的な開発を目指す活動事業 |

| 実施機関: | 大妻女子大学 | |

| 課題代表: | 大澤清二 | |

| 概要: |

|

|

|

課題名: | 授業を中心とした校内研修の導入による初中等教育の質的向上 |

| 実施機関: | 鳴門教育大学 | |

| 課題代表: | 小澤大成 | |

| 概要: | 途上国の学校の授業の質的向上は,教育の量的拡大とともに共通の開発課題となっている。行政機構によるトップダウン型能力開発と同時に、学校現場に根付いたボトムアップの研修が質的向上に欠かせない。授業研究という教員相互の学習を中心とした校内研修により,授業を改善することは資源に乏しい途上国の学校現場で十分応用可能である。また校内研修の円滑な運営には学校を統括する管理職の役割が重要な鍵を握る。本活動の主旨は、定評ある日本の授業研究ノウハウを現地にいかに適応させるかを、途上国の大学とともに調査し,現地のオーナーシップを生かした開発提案を作成し、広く共有することである。鳴門教育大学が南アフリカにおいて支援したハンズオン教材と授業研究を中心とした中等理数科教員研修システムを、校内での研修システムとしてさらに発展させ,エチオピア/ウガンダの理科・算数を中心とした初等教育に対し応用する活動が主たるものである。 | |

|

課題名: | スキル・ディベロプメント分野の教育協力と経済発展に関する調査研究 |

| 実施機関: | 広島大学 | |

| 課題代表: | 吉田和浩 | |

| 概要: | 本活動の実施に当たり、以下の各課題点を設定する。 (課題 1) スキル・ディベロプメントの範囲と本活動の範囲、 (課題 2) 日本の経済発展と人材育成に果たした教育の役割(中等教育レベルを中心として)、 (課題 3) 経済発展レベル・主要開発課題による今日の途上国の類型化、 (課題 4) スキル・ディベロプメント分野における日本の国際協力が何を目指し、どのように実現したか、 (課題 5) (4)に対応し、異なる途上国経済が必要とする人材と教育が果たしうる役割、 (課題 6) まとめ・結論。 活動方法としては、既存文献のレビュー、事例研究としての取り上げる活動対象途上国(2~4カ国程度)の選定とその教育分野・経済分析、現地調査、活動実施者間の協議、途上国スキル・ディベロプメント分野の国際協力実務者や事例研究対象途上国における協力者・関係者および企業関係者との協議等を用いる。 活動結果は協力者・関係者にフィードバックし、その結果と合わせて活動成果を報告書としてまとめる。 活動期間は平成18年度から平成20年度までの3年間とする。 | |

|

課題名: | 途上国における教育の「質」の向上に資する教育手法モデル・カリキュラムの構築と検証 |

| 実施機関: | 拓殖大学 | |

| 課題代表: | 赤石和則 | |

| 概要: |

|

|

|

課題名: | 生命科学を中心とした統合型理科教育に関する国際協力 |

| 実施機関: | 愛媛大学 | |

| 課題代表: | 遠藤弥重太 | |

| 概要: | 本学の教育改革促進事業の一環として「新しい生命科学教育法開発の試み-試験管内タンパク質合成法を基盤とした実習教材の開発と教育法の実施」と題する生命科学教育プログラムおよび実験実習キットの開発が既に進められている。遺伝情報に基づいたタンパク質の合成は生命活動の本質であり、この過程を試験管内において再現することができれば、生命の本質を分子のレベルで理解する上で非常に有効である。これに利用できる無細胞蛋白質合成系は愛媛大学において開発されたものであり、このような教材および教育プログラムを含む総合的な科学教育プログラムを構築することによって、一般の学生に対しても適切な理科教育プログラムの内容を提供できる。またこのような教育プログラムおよび実習キットを中国、東南アジア諸国においても実施可能なように最適化し、国内のみならず国外における実施と普及も試みる。 | |

|

課題名: | 産学連携による開発途上国の大学工学部の機能強化 |

| 実施機関: | 豊橋技術科学大学 | |

| 課題代表: | 本間寛臣 | |

| 概要: | 開発途上国の経済発展を実現するためには産業競争力の向上を効果的に図る必要がある。我が国の経験は自立発展的な産業競争力の向上に産学連携が非常に有効であることを示している。産学連携を成功させるには、大学の高い研究能力および技術力、産業界の研究開発への高い投資意欲、そして政府の支援体制の整備が不可欠である。しかし、開発途上国においては、上記の条件が必ずしも整っていない。一方、国民一人当たりの所得が1,000US$以上の中所得国は産学連携への意欲が十分にあり、国際協力機関からの支援も行われているが、まだ十分な成果は得られていない。本事業では3年間の活動期間に、産学連携センターの整備、産学連携コーディネータの育成、産学連携活動に係わる規則の整備、ならびに研究資金の循環システムの確立を行い、上記項目を組み込んだ自立発展的な開発途上国用産学連携モデルを構築し、その有効性をスリランカ・モロツア大学で実証するとともに、この活動を通して大学工学部の機能強化を図る。 | |

|

課題名: | 開発途上国の産業技術教育を支援するコアカリキュラム提供システムのモデル構築 |

| 実施機関: | 愛知教育大学 | |

| 課題代表: | 宮川秀俊 | |

| 概要: | 愛知教育大学は,平成11年度より,国際協力機構(JICA)の集団研修「産業技術教育」コースを継続して実施しており,本年度(平成19年度)で第9回目となる。これまで,本研修コースは,毎年10カ国10名を世界の開発途上国から研修員として受け入れて,約2ヶ月間研修を行い,今年度で約40カ国計90名になる。この間,愛知教育大学の教育養成系大学としての専門性と,本学が我が国でも有数のものづくり(製造業)の地である愛知県に位置することの特徴を活かして実施してきた。 本事業では,この集団研修「産業技術教育」コースを始めとする各研修コースで得た知見や経験,ならびにここで蓄積したテキストや資料,各国から得た数々のコンテンツを基にしてカリキュラムを作成し,それよりコアカリキュラムを編成して,開発途上国に提供するシステムを構築するものである。 | |

|

課題名: | 開発途上国の労働者を対象とする職業保健に関する国際教育協力モデルの開発-スリランカにおける感染症予防教育の経験に基づいて- |

| 実施機関: | 北海道大学 | |

| 課題代表: | 玉城英彦 | |

| 概要: | 代表者の研究グループではスリランカの省庁と研究者およびその一部はJICA・JBICとの連携にも基づいて、現地の狂犬病、HIV/AIDS等の感染症の予防に関する疫学調査、予防介入対策の実施とその持続的な施行へ向けて、様々な活動を協同で実施している。途上国での保健教育に関する国際協力を鑑みると、緊急性や波及効果の大きさ等の事情から、職業保健は本来まず最初に行うべき事柄でありながら十分であるとはいえない。本活動では、インフラ事業などのハードウェアに組み合わせる形での、包括的な職業保健衛生教育・人材開発等の国際協力パッケージの開発を志向する。我々の従来の蓄積に加え、さらに職業保健に特化した現地でのニーズ調査に基づき、この可能性を明らかにしながら、必要な情報の整理・提供の場を与えることにより、JICA・JBIC等、日本の開発支援力をスケールアップさせるものである。 | |

|

課題名: | 知的援助リソース・ニーズデータベースにもとづく水資源・環境・災害教育協力モデルの最適化とその検証 |

| 実施機関: | 筑波大学 | |

| 課題代表: | 田中正 | |

| 概要: | 開発途上国の健全かつ持続的な発展を促すうえで、水問題・環境問題の解決は不可避の課題である。そして、これを克服するには、人間=地球システムにおける水・物質・エネルギー循環に関する包括的理解にもとづいて、問題の根源と解決への道筋を的確に洞察できる人材の育成が必要不可欠である。本事業では、開発途上国の教育者・高度実務者に対するキャパシティビルディングを念頭に、途上国のニーズと我が国の援助リソースをマッチングさせた教育協力モデルの構築、ならびにそうしたモデル構築を客観的に行う“システム”のプロトタイプ提案/検証を行う。本システムの有効性が検証され、また軌道に乗せることができれば、より多くの知的援助リソースを効果的に活用することが可能となり、高等教育分野における我が国の国際貢献力とその評価を飛躍的に向上させることができるものと期待される。 |  |

課題名: | インドシナ地域における農学・獣医学系大学でのアウトリーチ活動の現状と協力-普及の理論と検証 |

| 実施機関: | 九州大学 | |

| 課題代表: | 緒方一夫 | |

| 概要: |

本活動では「途上国の大学に蓄積された知識や大学で開発された技術は社会に波及するか」をテーマに、これまで当該大学らが取り組んできたインドシナ地域での実績をもとに、大学での農学の技術開発と波及・普及に関し、地域連携拠点としての大学の可能性について調査する。途上国の農学系大学及び学部では地域貢献を設置当初から組み込み、普及・波及教育(アウトリーチ)を大学として取り組んでいる事例は多い。これは地方の大学に既存の農業生産の代替要素としての生物学的工学的技術の開発とその普及的役割が求められているためであろう。しかしその効果については必ずしも明らかではない。これには①大学での研究機能が不十分、②農業関連省所轄の普及部門との関係、③大学間連携が必ずしも形成されておらず局所的解決に終始、などの理由が考えられる。そこで事例研究により阻害要因を抽出し、途上国大学での研究技術開発と社会に対する役割及び我が国の大学の教育協力がこの隘路を改善できるか否かについて検証する。 具体的には、調査項目を途上国の大学に蓄積されている知識技術リソースを解明する部分、大学で実施されている研究開発の実態調査に関する部分、および大学で実施されている普及・波及活動の実態調査に関する部分によって構成する。対象はベトナム(ハノイ農業大学、カントー大学)、タイ(チェラロンコン大学、カセサート大学、チェンマイ大学)等を予定している。特にカントー大学はこれまでの調査により、メコンデルタの拠点大学として普及・波及活動に豊富な実績を誇り、本調査ではパイロット大学として波及活動の実践対象とする。なお、本事業では九州大学-東京農工大学-宮崎大学が連携し対象大学および調査内容を分担して実施し、その結果を共有するため、我が国の大学間連携が促進されという副次的な効果も期待される。 |

|

課題名: | 一村一品プロジェクトを支援するバイオアッセイ技術習得のための食農環境教育モデルの構築 |

| 実施機関: | 筑波大学 | |

| 課題代表: | 礒田博子 | |

| 概要: | バイオアッセイ(生物評価)技術は、機能性食品・医薬品・化粧品開発のためのシーズ探索に非常に有用なツールであり、日本の大学の農学・医学・薬学分野では一般的な実験手法である。本事業では、途上国の高等教育の食農環境教育分野にバイオアッセイ技術教育を導入することにより、途上国の農産物の機能性に新たな付加価値を見出し、技術に裏打ちされた一村一品プロジェクトの推進につながる教育協力モデルの構築を行う。一村一品プロジェクトは途上国の地域産業振興を活性化する位置づけにあり、来年度開催されるTICADⅣにおいても重要なトピックである。本事業では、日本の大学の中でアフリカに唯一設置している海外拠点である「筑波大学北アフリカ・地中海連携センター」を足場にして、一村一品プロジェクトに邁進しているチュニジアの中核大学を対象とするが、本事業の成果物としての教育プログラムおよび英文の教科書は、途上国における技術に裏打ちされた一村一品プロジェクトを推進する高等教育モデルとして汎用できるものである。 |  |

課題名: | 発展途上国の地域ニーズに対応した口腔保健システムの構築のための教育支援 |

| 実施機関: | 日本大学 | |

| 課題代表: | 中島一郎 | |

| 概要: | 次年度以降では,今年度の実績をもとに、日本大学歯学部と医学部は共同して、ラオス・ヘルスサイエンス大学において保健医療の専門職を養成するコア・カリキュラムを充実させる教育支援活動を促進する。本教育プロジェクトの活動では,小児を取り巻く生活環境・健康状態から口腔・全身疾患までの疫学的調査や意識調査範囲を拡大していくと同時に保健医療活動を展開する。また,この活動により、医療供給の不足状態にある地域での小児保健,特に学校保健分野での健康維持・増進のための疾患予防・生活改善の指針の在り方を疫学的根拠に基づいて検討する。ラオスにおける学校保健の基盤となる健康管理のガイド・ライン作成までを支援する。 |  |

課題名: | 伝統知識と技術の再活性化によるアフリカの草の根的開発(Grass Root Development)と環境保護 |

| 実施機関: | 名古屋大学 | |

| 課題代表: | 嶋田義仁 | |

| 概要: | 現在世界の開発途上国の多くが急速な発展を遂げるなか、アフリカは依然として停滞状況下にある。その理由として本研究グループが到達した基本認識は、アフリカは他地域にくらべて西洋諸国による徹底した植民地支配をうけた結果、政治経済文化あるゆる側面にわたって再編制されたことに由来する。アフリカ諸国の領土的な国家枠自体がアフリカの自然にも歴史にも根ざさない人工的所産であり、それゆえに国内的な民族紛争や国境紛争が絶えず、アフリカ諸国は長期的な視野での国家経営が困難な状況にある。この解決策として、アフリカの伝統と自然に根ざした知識・技術の再活性化が必要だという認識に立ち、平成14-16年度科研費基盤(B)による「アフリカ伝統王国の不平等階層性と多部族的・超部族的地域形成をめぐる理論的研究」を踏まえ、現在平成18-20年度科研費基盤(A)による「アフリカ・イスラーム圏における白色系民族と黒色系民族の紛争と共存の宗教人類学研究」プロジェクト遂行中である。アフリカはその地域人口の半分以上がイスラーム世界に属し、その歴史的発展もイスラームに支えられた白色系民族と黒色系民族とのあいだの経済・文化交流に負うところが多いが、ダルフール問題など現在人種的ともいえる紛争が出現している。AU成立後のアフリカはアフリカの責任における解決に全力をあげているが、「アフリカ・イスラーム圏における紛争と共存」問題を総合的に明らかにすることによって、アフリカ停滞の要因と発展の鍵をあきらかにすることをめざしている。草の根開発と環境保護という本プロジェクトもその一環に位置する。 |

Ⅱ. 青年海外協力隊派遣現職教員の支援

|

課題名: | 幼児教育分野における派遣隊員支援と幼児教育協力の質的向上 |

| 実施機関: | お茶の水女子大学 | |

| 課題代表: | 浜野隆 | |

| 概要: | 最終年度は、引き続き国内の幼児教育機関と連携して広報活動を継続するとともに、19年度に作成した「幼児教育協力Q&A集」ドラフトをJICA在外事務所を通じて、幼児教育派遣隊員全員に配布する。そして、「幼児教育協力Q&A集」に対するコメント及びインプットを得るとともに、さらなる改善を図り、最終版を作成する。いくつかの国には現地調査に赴き、Q&A集の有効性と改善点を確認する。20年度末までに最終版を完成させ、派遣中全隊員、候補生全員に配布する。また、国内の幼児教育関係機関への調査結果を幼稚園、保育所、養成機関それぞれのものを統合し、関係者に配布する。幼児教育国際動向パンフ、Q&A集は、活動実施後も訓練所を通じて候補生に配布されるような体制を作る。フランス語版の幼児教育ハンドブックは仏語圏の在外事務所を通じて隊員に配布する。ビデオや国際機関等作成の幼児教育評価ツールの集約資料は必要に応じて活用を図るなど、成果品を活用・普及させる。 | |

|

課題名: | 障害児教育分野における海外青年協力隊派遣現職教員サポート体制の構築-現職教員研修事業とテレサポートシステムの活用- |

| 実施機関: | 筑波大学 | |

| 課題代表: | 前川久男 | |

| 概要: | 筑波大学では、附属特別支援5校(視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・自閉症)と特別支援教育研究センター及び心身障害科学系を中核として、大学における高度な専門性と附属学校が有する実践的研究・指導力を組み合わせた高度な職業人養成を目的とした「教員研修事業(現職長期)」を展開している。 また、専用ネットワークによるテレビ会議システムを活用して、大学間で講義等を相互配信する実験を実施してきた。それによって、従来のシステムよりも安価でネットワークを構築できる見通しをもってきた。 これらの事業展開の成果を活用することで、海外で活躍する「現職教員派遣事業」において、派遣前から帰国後に渡る一貫した研修プログラムを構築することができると考える。 また、ニーズ調査及び現地調査等から得られた視点を活用して、派遣中の隊員及び任国の支援を包括的に行う国・地域単位の拠点モデルを構築すると共に、広く大学間の資源を活用した支援体制の啓発発信ができるものである。 以上を踏まえて、4点の重点的活動を展開・発展させる。 (1)隊員に対する一貫した研修プログラムに資する研修体制の協議を行い、派遣前研修への参画を強化する。 (2)派遣中及び帰国後の情報交換と派遣中の相談活動を展開する情報ネットワークを構築し活用する。 (3)任国における人材養成に対する支援として、現地のワークショップにおけるプログラムを開発し活用する。 (4)拠点国において、現地の大学及びCP等と連携した人材養成協力モデルに向けた取り組みを強化する。 | |

|

課題名: | 海外教育協力者に対する環境教育実践指導と教育マテリアルの支援 |

| 実施機関: | 宮城教育大学 | |

| 課題代表: | 村松隆 | |

| 概要: | 本事業では、派遣現職教員サポートとして、環境教育分野の教育情報の提供支援を中心に実施するが、これまでのような環境教育隊員だけでなく、一般隊員(小学校教員、理科教員等)にも支援を拡大する。 環境教育分野における派遣現職教員数が他分野の隊員数に比べてかなり少ないこと、環境教育分野そのものが教科横断的であり他分野を包含する総合的性格を有することから、環境教育に関するこれまでの成果物を、環境教育隊員以外の隊員支援にも役立つように教育マテリアルの質的改善および提供法の改善(具体的にはデータベース情報の再分類および提示の工夫等)を行う。今年度は、比較的隊員数の多く、環境教育教材とその素材の活用が見込まれる「教育文化部門」に焦点をあて、これまでに収集した教材を整理して、例えば職種別、活動目的別に利用できる「素材集」をつくり、これを提供したい。このために、JICAとの協力体制を強化し、海外関係者(現地JICA事務所、派遣中隊員)への聞き取り調査を行い、その結果を教育マテリアルへ反映させる。素材集の内容については、隊員数の多い小学校教員や理科教員の活動の現状を把握し確定することが適当と思われるが、昨年度実施した隊員調査結果(例えば、小学校の派遣隊員向け環境教育のパンフレット(帰国隊員の経験や報告書のエッセンスをまとめた事例を含む)や、環境教育用語集(隊員向け用語集)の提供等も素材集の一部として活用したいと考えている。 | |

|

課題名: | 海外派遣隊員の家政分野に関連する活動支援教材等の開発 |

| 実施機関: | 日本女子大学 | |

| 課題代表: | 佐々井啓 | |

| 概要: | 昨年度に行った派遣現職教員の支援について検討した結果、家政分野の隊員の派遣数が他分野の隊員数に比べ、かなり少ないことが明らかとなった。しかしながら、家政分野の特徴である生活を基盤とした内容は、各分野の隊員に共通して必要であり、分化された領域からは見落とされがちである。そこで、本プロジェクトは、他の分野のような直接的なサポートは難しいと判断し、新たな方向性を持つことが重要であると考えた。すなわち、他の分野の隊員にとって有効な手段となるための生活(家政)にかかわるさまざまな教材等の収集と提供が本プロジェクトの成果となる。 そのために、帰国隊員、派遣中隊員の家政に関する活動を調査し、それらの事例を収集する。事例はレベルごとにまとめ、派遣された国や地域に応じて隊員が生活及び教育レベルを選択し、さまざまな活動において利用するための目安となるよう作成する。 また、JICAの協力を仰ぎ、現地JICA事務所の担当者や派遣中隊員との連絡を取り、アンケートなどの協力を得て、その結果を事例集に反映させる。 | |

|

課題名: | 筑波大学附属小学校を拠点とした派遣現職教員支援システムの構築 |

| 実施機関: | 筑波大学 | |

| 課題代表: | 田中統治 | |

| 概要: | 本事業は、小学校派遣現職教員の支援ニーズに特化して、本校教員の専門性を活かす形で、算数、理科、音楽、体育科、及び特別活動に関する、①派遣前研修プログラムの開発、②派遣中の相談ネット構築、そして③帰国後の教育支援のためのシステムを構築するものである。最終年度に向けて、これまでの事業結果をもとに国際協力の拠点校として担うべき支援体制をさらに整備するため、本年度はとくに③の支援に重点を置く。すなわち、帰国隊員への聴き取りの結果と、本校が開催するワークショップによって得られた派遣国での経験を活用した実践事例をモデル化し、「帰国隊員教育実践事例集」としてまとめる。併せて、これらの教育実践事例が派遣中の隊員の活動にも活用できるか否かの可能性を探るため、CRICEDのメールリンク等による交信を行い、文科省、JICA、専門家と共にその内容を検討する。 | |

|

課題名: | 派遣現職教員の活動の幅を広げるハンズオン素材とその活動展開モデルの開発 |

| 実施機関: | 鳴門教育大学 | |

| 課題代表: | 服部勝憲 | |

| 概要: | 本活動では派遣現職教員、我が国学校教員、教育研究機関等で開発・活用されたハンズオン素材の収集・整理とともに,教材開発の経験と大学の持つ知を総合して関心・意欲,表現力,創造性育成等の観点からその検討・評価を進め,その改善・開発、及びこれら情報の発信・共有がねらいとなる。即ち本活動においては、ハンズオン素材の「収集・整理」→「検討・評価」→「改善・開発」→「発信・共有」のサイクルを明確にしながら活動を進めることになる。第1年次は「収集・整理」→「検討・評価」→「改善・開発」の段階を重点的に取り扱い、第2年次は「改善・開発」→「発信・共有」の段階に焦点を当てて活動を進めることになる。このとき文部科学省、国際協力機構(青年海外協力隊(JOCV)事務局、青年海外協力協会(JOCA))他関係機関には助言と連携・協力を要請しながら、ハンズオン素材を活用した多様な活動の展開モデルを開発・提案する。 |

Ⅲ. 関連情報の整備・管理

|

課題名: | 大学等が有する農学分野の国際協力知的援助リソースデータベースの作成と管理 |

| 実施機関: | 名古屋大学 | |

| 課題代表: | 浅沼修一 | |

| 概要: | 名古屋大学農学国際教育協力研究センター・協力ネットワーク開発研究領域は、a) 国際プロジェクト協力のための国内外の研究教育機関ネットワークの形成とその運営、b) 国際プロジェクト等を通じた途上国の人材育成とそのネットワーク化、c) 国内農学系大学等の知的・人的資産に関するデータベースの整備と農学教育協力における利用、並びにd) 国際協力に係わる国内外の人材の研修などに取り組んでいる。 本事業で開発整備するデータベースは、これらの活動をさらに強化するものとなるが、九州大学の研究者を加えることにより、ユーザーの立場、データの質、農学関連分野の現状分析ツール、現場で利用可能なユビキタス機能などを検討し、より機能面やコンテンツ面での深化が期待される。 第一段階としては、本年度の事業で、我が国の大学データを中心に知的リソースを収集解析し;第二段階では支援協力の対象国・地域についてのデータについて検討し、ニーズ-リソースのマッピングを行い;第三段階ではデータ更新についての方法を検討し、ニーズ-リソースの変化に対応できるシステムの構築を目指す。 | |

|

課題名: | 「国際協力イニシアティブ」教育協力拠点形成事業全体に係る成果品の収集と管理 |

| 実施機関: | 筑波大学 | |

| 課題代表: | 礒田正美 | |

| 概要: |

|

|

|

課題名: | 水・環境分野における知的援助リソースデータベースの拡充とインタラクティブマッチングWebシステムの開発 |

| 実施機関: | 筑波大学 | |

| 課題代表: | 田中正 | |

| 概要: | 開発途上国の健全かつ持続的な発展を促すうえで、水問題・環境問題の解決は不可避の課題である。そして、これを克服するには、人間=地球システムにおける水・物質・エネルギー循環に関する包括的理解にもとづいて、問題の根源と解決への道筋を的確に洞察できる人材の育成が必要不可欠である。本事業では、開発途上国の教育者・高度実務者に対するキャパシティビルディングを実施するにあたり、我が国の「知」的リソースを効果的に活用するための情報基盤を整備する。また、リソースとニーズのマッチングシステムを構築する(ニーズデータの拡充はH20年度に実施予定)。本システムが途上国に広く認知されるようになれば、高い潜在能力を持った開発途上国の人材を我が国に惹きつけることができ、国際的な高等教育競争市場における我が国の大学の(欧米先進大学に対する)優位性を確保することにも繋がる。 | |