「国際協力イニシアティブ」教育協力拠点形成事業とは

「国際協力イニシアティブ」教育協力拠点形成事業オフィシャルサイト

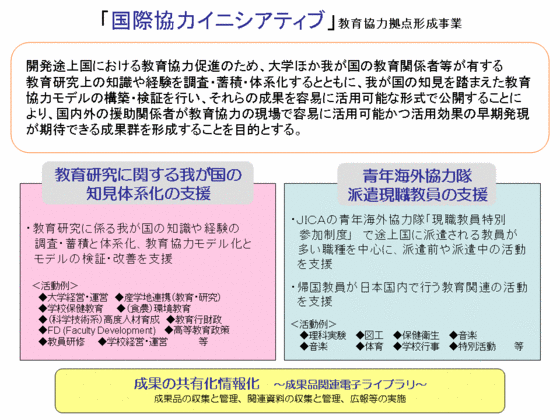

本事業の目的

本事業は、開発途上国における教育協力のため、大学、NGO等、我が国の教育関係者等が有する教育研究上の知識や経験を整理・蓄積するとともに、我が国の知見を踏まえた教育協力モデルの構築などを行うことにより、国内外の援助関係者が教育協力の現場で容易に活用可能かつ活用効果の早期発現が期待できる成果群を形成することを目的としています。

平成20年度に実施中の活動

- 教育研究経験の活用

【活動例:基礎教育・高等教育の対象分野】

教育行財政・教員研修・学校保健教育・食農環境教育・女子教育・ライフスキル教育・教育改善・大学経営・教育研究管理 等 - 教育研究経験の活用(ESD)

【活動例:教員が現地で担当する主な活動分野】

理科実験・図工・保健衛生・音楽・体育・学校行事・特別活動 等 - 現職教員の支援

- 活動支援教材、教員サポート、幼児教育、海外・日本の学校連携、食と健康、etc..

- 教育研究経験の発信(ESD)

- 開発教育、ソーシャルワーク、国際ネットワーク、教員養成教育

- 知的支援ネットワークの形成

- 農学知的支援ネットワーク形成による国際教育協力強化・推進のためのモデル構築

- 関連情報の整備・管理

- 「国際協力イニシアティブ」教育協力拠点形成事業全体に係る成果品の収集と管理

平成20年度実施課題

以下の各課題名は年度ごとに少し異なりますが、左のアイコン上に表示されている テーマは変わりません。

Ⅰ. 教育研究経験の活用

|

課題名: | 学校保健分野における教育協力の持続的な開発を目指す活動事業 | |||

| 実施機関: | 大妻女子大学 | ||||

| 概要: |

|

||||

|

課題名: | サブサハラアフリカにおける初等教育普及政策および行財政制度に関する比較分析 | |||

| 実施機関: | 神戸大学 | ||||

| 概要: | 具体的な活動計画の概要は以下の通りである。

|

||||

|

課題名: | 授業を中心とした校内研修の導入による初中等教育の質的向上 | |||

| 実施機関: | 鳴門教育大学 | ||||

| 概要: | 途上国の学校の授業の質的向上は,教育の量的拡大とともに共通の開発課題 となっている。行政機構によるトップダウン型能力開発と同時に,学校現場に 根付いたボトムアップの研修が質的向上に欠かせない。授業研究という教員 相互の学習を中心とした校内研修により,授業を改善することは資源に乏しい 途上国の学校現場で十分応用可能である。また校内研修の円滑な運営には学校 を統括する管理職の役割が重要な鍵を握る。本活動の主旨は,定評ある日本の 授業研究ノウハウを現地にいかに適応させるかを,途上国の大学とともに調査し, 現地のオーナーシップを生かした開発提案を作成し,広く共有することである。 昨年度作成した授業研究マニュアルを用いて、 ウガンダ、 エチオ ピア、 南アフリカ の学校現場において現地研究機関と共にワークショップを実施し、校内 研修システムの確立につなげていく。 | ||||

|

課題名: | スキル・ディベロプメント分野の教育協力と経済発展に関する調査研究 | |||

| 実施機関: | 広島大学 | ||||

| 概要: | 最終年度として、途上国類型化にあたり検討した事項を基に、途上国を 巡る異なる環境、条件を考慮し、スキル・ディベロプメントのあり方に影響 を与える重要な要因を確認し、当該分野の国際協力における留意点を整理する。 平成18・19年度の活動成果を踏まえ、活動当初に設定した6つの課題( 「活動の概要」参照)を総合的に整理、検討するため、特に、以下の活動 を中心に実施する。 課題3(途上国の類型化)においてこれまで考慮した事象、要因を整理し、 合わせて類型例を示す。 課題4(SD分野に対する国際協力)を、特に当該途上国のSDに関連した特長 に鑑みて引き続き調査する。 課題5(途上国経済の人材ニーズと教育の役割)を課題4との関わりにおいて 分析する。 課題2(日本の経験)及び課題3~5の成果を総合的に、また比較分析を用いて 検討する。 成果とりまとめの中間段階において、関係者と広く意見交換を行い、最終報告書 をとりまとめる。 |

||||

|

課題名: | NGOと大学との連携による食農環境教育支援システムの構築 | |||

| 実施機関: | 東京農業大学 | ||||

| 概要: | (1)活動の背景メコン河における河川水質の観測は1984年に始まり、カンボジアが1992年に参加してからは、メコン河の100数箇所で月ごとに観測が続けられているが、近年、肥料成分の流出による富栄養化が特に懸念されている。これは、メコン河流域における化学肥料や農薬に依存した単一作物栽培による集約的農業の拡大に原因があると考えられている。メコン河流域に位置するタイ国東北部でも、自給自足型から輸出志向型農業へ変貌するに伴い、化学肥料や農薬の農地への投入量が年々増大傾向を示す中、乾期には作物残渣の火入れも行われており、土壌の劣化とともに池沼等の富栄養化が進行している。また、メコン河流域に位置するカンボジア国でも、内戦終結後の1990年代以降、農業の生産性を高めるため、化学肥料や農薬の使用量が増大傾向にある。そのため有機農業の推進を図り土地生産性の回復を図ると同時に、水環境の修復保全を進めることが急務となっている。この問題を解決すべく、メコン河流域を中心として食農環境教育の必要性が認識されている。食農環境教育においては基礎教育における導入が重要なため、小学校において持続的農業や水環境保全を軸とした食農環境教育を展開して、持続的な環境保全型農業の素地づくりを進めることが必要となっている。現在、NGOなどによってフォーマル、インフォーマルな環境教育が実施されているが、NGOファシリテータの多くは専門的な知識に乏しく、大学の学識経験者との連携を強く希望している。 (2)平成18年度から19年度の2年間にわたる活動実績と課題そこで文部科学省より平成18年度から19年度の2年間、教育協力拠点形成事業「国際協力イニシアティブ」の受託を受けて、「NGOと大学との連携による食農環境教育支援システムの構築」の活動に取り組んできた。特に平成19年度の活動では、食農環境教育用の教材「持続的農業と有機肥料」およびパンフレットを作成配付するとともに、東京農業大学、環境修復保全機構、タイ国カセサート大学、カンボジア国王立農業大学、Association of Environmental and Rural Developmentと共同でNGOと大学との連携による食農環境教育支援システムの構築に関するワークショップを開催し、活動実施者間の情報共有を深めた。またタイ国コンケン県およびカンボジア国プノンペン市の小学校において、堆肥づくりや有機菜園を軸とした食農環境教育セミナーを開催するとともに、適時アンケート調査を実施して活動内容や教材に対する理解度の評価を行った。さらに小学生や教員を対象とした小学校での食農環境教育セミナーのみならず、保護者を対象とした村での食農環境教育セミナーを実施し、有機農業や環境保全に対する意識を高めるとともに、現地のニーズの把握に努めた。 (3)東京農業大学における食農環境教育の取り組み東京農業大学は明治24年に創立されて以来、一貫して地球的規模で農業・地域開発・環境保全を通じて人類の繁栄と平和に貢献するための研究教育や社会貢献を遂行している。またタイ国カセサート大学を含む18校の海外姉妹大学と学術交流を推進する一方、多数の外国人学生を受け入れ、国際的な教育研究を実践している。 (4)特定非営利活動法人環境修復保全機構における食農環境教育の取り組み特定非営利活動法人環境修復保全機構では、日本を含むアジア諸国における農業的および都市的開発と自然環境との調和を目指した環境修復保全に取り組み、環境教育啓蒙の活動を通して、自然資源の持続的利用に寄与することを目的として活動している。 (5)その他の機関における食農環境教育啓蒙の取り組み・タイ国カセサート大学タイ国で最も古くから農学や環境科学に取り組んでいる国立大学である。東京農業大学と姉妹校であるため学術協力関係が確立しており、とくに学術フロンティア共同研究は代替資材の開発を通じた水稲と野菜の有機栽培の推進を目的に実施している。 ・カンボジア国王立農業大学王立農業大学は、1964年に設立された王立大学の一つである。内戦を通して知識人や教育者の多くが迫害され、また国際社会から孤立していたため、教育にも多大な影響を受けた。現在は農学教育プログラムの再構築などに力を注いでおり、また周辺農家への啓蒙普及に対する関心も高い。 ・現地NGOタイ国に本部事務局を構えるAERD(Association of Environmental and Rural Development)は、これまでも特定非営利活動法人環境修復保全機構のカウンターパートとして、タイ国・カンボジア国・ラオス国での農村開発や環境保全に関するプロジェクトに共同で取り組んでいる他、現地農家グループや現地NGOと食農環境分野に関する情報交換を行う等、協力関係を築いている。 (6)活動の目的本活動は、タイ国カセサート大学やカンボジア国王立農業大学などの現地の大学とAERDおよび現地NGOが連携して実施する小学校での食農環境教育をモデル事例として、東京農業大学と特定非営利活動法人環境修復保全機構が、現地のNGOと大学との連携に基づいた食農環境教育の支援システム化を図るものである。モデル事例では、タイ国およびカンボジア国の小学生を対象に有機農業を通した食農環境教育を実施し、短期的な視点ではなく、長期的な視点からみた有機農業を通した土づくりや水環境保全の重要性を理解し、環境に調和した持続的農業を実践できる人材の育成を目指しつつ、現地のNGOと大学が主体となって小学校での食農環境教育プログラムを担っていくこととする。併せて、現地教育行政機関と連携した食農環境教育に関する教員研修会やファシリテータ研修会の実施および食農環境教育のモデル化を目指した「食農環境教育に関する支援制度の整備(4段階)」にも重点を置いて取り組んでいく。 |

||||

|

課題名: | 水資源・環境・災害教育協力モデルの最適化:インドネシアおよびモンゴルを対象とした実践検証 | |||

| 実施機関: | 筑波大学陸域環境研究センター | ||||

| 概要: | 3カ年の活動計画の中で、まず平成18年度には水・環境問題に関わる我が国の知的援助リソースと開発途上国5カ国におけるニーズの調査を行い、データベースを構築した。そして、水・環境問題の認知構造を地図化し、各国のニーズの分布傾向や我が国のリソースとのマッチングに関して分析を行った。平成19年度は、これらの結果にもとづいて教育協力モデルの最適化手法を開発し、中国を対象とした実践を通じてその効果を検証した。3年目となる本年度は、経済発展段階やニーズの傾向が中国と異なることが判明しているインドネシアおよびモンゴルの二カ国を対象として,教育協力モデルの最適化と実践検証を行う。 | ||||

|

課題名: | 発展途上国の地域ニーズに対応した口腔保健システムの構築のための教育支援 | |||

| 実施機関: | 日本大学 | ||||

| 概要: | ラオスはアジア地域での最貧国の一つであり(ASEAN(アセアン) Stastistical Yearbook, 2001予測),国民の平均寿命は男性53歳,女性55歳,乳児死亡率は10パーセント(ESCAP(エスキャップ)人口統計2002)とのデータに示されるように,医師・歯科医師数の絶対的不足など一般的な健康教育や医療の供給システムの遅れなど深刻な問題点がある。ラオスの現状では国民の健康状態を把握すべく大規模なnational health surveyは困難な状況であり,国民の口腔および全身の健康状態は全く明らかにされていない。特に,小児に対する保健医療のニーズが指摘されており,ヘルス・プロモーションなどの全国的な取組みが求められている。さらには,HIVなどの母子感染も深刻な問題となり,保健医療分野の社会に果たすべき役割は重要なものとなっている。ラオス・ヘルスサイエンス大学では唯一の医療系大学として口腔保健システムの構築に向けて,教員養成や教育水準の向上など教育制度の改善が求められている。 | ||||

|

課題名: | 開発途上国の産業技術教育を支援するコアカリキュラム提供システムのモデル構築 | |||

| 実施機関: | 愛知教育大学 | ||||

| 概要: | 第1年度は,これまで蓄積した国際協力機構(JICA(ジャイカ))の集団研修「産業技術教育」コース等のテキストや資料をコンテンツとして整理・集積し,各国のニーズに応じた「技術教育」,「工業教育」のコースウエア,コアカリキュラム等の編成,ならびに教員養成のテキストを作成した。第2年度は,これに引き続いて,産業技術教育で最も要請の大きい「専門技術教育」の中から,コースウエアの一例のコアカリキュラム等の編成を行うと共に,そのテキストの一例を作成する。これら一連の成果物が開発途上国で有効であるかどうかの検証を,ケニアならびにフィリピンでの現地調査と,その他多くの国へのアンケート調査で行う。そして,コアカリキュラム,教育階梯の再検討を行い,必要に応じてコンテンツの追加・充実と,各国の産業技術の発展段階に応じて応用可能な成果物を作成する。 | ||||

|

課題名: | 産学連携による開発途上国の大学工学部の機能強化 | |||

| 実施機関: | 豊橋技術科学大学 | ||||

| 概要: | 本事業は、スリランカ国モロツワ大学をモデルとし、開発途上国において産学連携を研究、教育活動の中に組織的な活動として組み入れ、工学系大学の教育、研究、社会貢献の機能を強化するとともに、開発途上国の工学系大学の「知」が産業育成を効果的に促進するための開発モデルを構築する事業である。本年度は2 年目で、初年度の事業では、(1)知的財産セミナー (2)産学連携と技術経営セミナー (3)産学連携コーディネータによるOJT研修を、実施することで、モロツワ大学において本学の産学連携の仕組みが理解され、アクションプランとして、取り組むべき課題が整理された。 2年目の本事業は、1年目で作成されたアクションプランを実施しながら、共同研究事業を開始し、産学連携共同研究実施に係る諸規程の策定・改定や産学連携のための体制整備を図り、研究資金の循環システムを構築して、産学連携による開発途上国大学工学部の機能強化モデルの構築に取り組む。また、スリランカで構築されたモデル事業をもとに来年度「産学連携推進のためのガイドライン」を作成するため、その第1ドラフトを作成する。 | ||||

|

課題名: | 子ども中心の学習普及手法マニュアルの開発 | |||

| 実施機関: | (社)シャンティ国際ボランティア会 (教育協力NGOネットワーク) | ||||

| 概要: | 教員中心、指導者中心の学習から子ども中心、学習者中心の学習への転換は、多くの開発途上国の教育の質改善において重要な課題となっている。子ども中心の学習は、子どもの学習意欲を高め、学習達成度を向上するうえで有効であるとの認識は開発途上国においても高まっている。たとえばタイ政府は 2000年に教育基本法を改正し、学校教育および学校外教育における子ども中心の学習をあらゆる教育実践において重視することを打ち出している。

|

||||

|

課題名: | 開発途上国における拠点大学を中心とした農産物加工産業振興モデルの構築とその普及 | |||

| 実施機関: | 名古屋大学 | ||||

| 概要: | カンボジアを事例として、開発途上国における拠点大学を中心とした農産物加工産業の振興モデルを構築し、そのモデルを南南協力により東南アジア諸国に普及するための基盤を整備する。 |

||||

|

課題名: | 乾燥地有用食品素材の高度加工による地域発展モデルの構築 | |||

| 実施機関: | 筑波大学北アフリカ研究センター | ||||

| 概要: | EU経済圏への統合によって国際競争に曝されつつある北アフリカ地域では、在来の食品素材の高度加工によって地場産業育成・雇用創出・地域安定化を図ることが、極めて重要な課題である。本センターはこれまでに、バイオアッセイ(生理活性機能性評価法)技術を用いて、北アフリカ原産の植物や食品素材の機能性を科学的に検証し、医療、薬用、機能性食品等の開発につながる産業化シーズを発掘する技術を北アフリカの高等教育機関に移転した経験を持つ。本事業では、その次段階として、日本の先端的食品加工・流通技術を北アフリカに適用することで、現地の食品産業に最適化された有効利用技術体系を確立するための教育協力モデルを構築する。乾燥地特有の食品素材の高度加工は、低環境負荷(持続可能性)および低費用・高収入(採算性)による技術革新ならびに生物資源の循環利用による効率化を導くものであり、途上国の地域発展モデルを構築する上で、学術的・社会的ニーズは高い。本年開催されたTICAD IVのフォローアップ・メカニズムにおいても、地場産業育成による雇用創出は重視されており、在来食品素材を生かした本事業の展開は時宜を得たものである。 | ||||

|

課題名: | 日本の地方組織による就学奨励グッドプラクティス(GP)の調査と開発途上国への適用性検証 | |||

| 実施機関: | 九州大学 | ||||

| 概要: | 1990年のジョムティエン会議以降、「万人のための教育」(EFA)が国際目標となり、基礎教育の拡充が開発途上国の優先課題となっている。近年のモニタリング評価によれば、学校建設などのインフラ整備が進む一方で、中途退学や未就学者が未だに多いことが指摘されている。これは、途上国中央政府の主導によるEFA実現に困難があることを示唆している。地域社会の現実やニーズにそぐわない、または理解しない教育政策は自ずとその実現に限界がある。現在、多くの途上国が地方分権を進めており、地方レベルでのイニシアティブ・創意工夫がなお一層期待されている。 日本では、近代化の過程において比較的短期間のうちに高い初等教育就学率を達成したが、地方では就学奨励においていかなる試みがあったのか?上記の途上国の課題を鑑みて、日本の地方における就学奨励策についての経験を整理し、その教訓を文化的・社会的背景の差異に配慮しつつ途上国に向けて発信する意義は十分にあると考えられる。本活動においては、初中等・成人教育に関わる就学奨励GPを網羅的に収集し、その中から途上国に適用性があると思われるものを10モデル程度ピックアップし提示する。 検証方法については、就学率向上が課題となっている南アジア(パキスタン)およびアフリカ(ガーナ)においてGPを紹介の上、幾つかのGPを試行してもらう。現地のNGO(パキスタン:SABAWAN)および大学(ガーナ:ケープコースト大学)にモニタリングを依頼し、その経緯を報告してもらう。また、活動実施者数名が現地を訪れ試行状況を確認する。 |

||||

Ⅱ. 教育研究経験の活用(ESD)

|

課題名: | サブサハラの基礎教育におけるESDモデル単元カリキュラム・教材開発 |

| 実施機関: | 北海道教育大学 | |

| 概要: | 本学では1997年-2000年,2003年-2006年にJICAとのエジプト国「小学校理数科教育改善プロジェクト」において、初等理数科教育に関しての実践的な取り組みを行ってきた。その経験を活かして、2007年度からは、10ヵ国11名を対象に第1回「初等理数科教授法」、また、2008年度からは、南米4ヶ国8名を対象に「南米地域 算数」の地域別研修を実施しており、現在は10ヵ国12名を対象に「初等理数科教授法」の第2回を実施中である。本申請事業の実施のおいてもこれらの経験が十分に発揮できると考える。 さらに、本学は持続可能な社会実現への地域融合キャンパスを目指し、現代的教育ニーズ取組支援プログラム(現代GP)の認定を受け、ESDセンターを学内に設立し、公開授業を開講して「ESDプランナー資格」を授与するなどの活動を行っている。 本プロジェクトのメンバーである大津和子教授(国際教育協力、国際理解教育/開発教育)は、1998年以来8回にわたってザンビアで基礎教育にかかわる調査を実施し、ザンビア教育大臣Dr.Lungwangwaをはじめ、本プロジェクトのカウンターパートのメンバーとも懇意であり、十分な協力を得ることができる。 本学の渡部英昭教授は、エジプト国「小学校理数科教育改善プロジェクト」のプロジェクト委員長として、初等理科の教師用ガイドブックの作成とモデルレッスンプランの開発にかかわった。身近な素材の教材化、児童の活動を主体とする授業づくりは理科授業の根幹であり,これまでの経験は,本プロジェクトでも充分に活用できる。 本学のESDセンター員でもある境智洋准教授(理科教育学)は、かつて北海道理科教育センターに勤務し、ESDにかかわる教材を多数開発し、『エコキッズ・アクションプログラム集』などとして出版されている。とくに「水」をテーマとするESDの教材を開発・実践した経験は、本プロジェクトに活用することができる。 本プロジェクトは、以上のような本学のリソースを活用することにより、ザンビア・ルサカの基礎学校における「水」をテーマとする単元教材を開発することを目的とする。そのために、ルサカでの基礎調査を実施し、ザンビア・日本両国の学校におけるESDに関連する授業の観察・分析を行う。さらに、両国の「水」をめぐる子どもたちの生活を相互に理解するための授業を相手国で実践する。 開発された単元教材はザンビアだけではなく、サブサハラアフリカの学校でも広く活用することができる。 なお、本学は、協定締結先である財団法人日本国際協力センター(JICE)と人事交流を行っている。同交流制度を活用し、ザンビア国の小学校で青年海外協力隊理数科教師隊員として2年間指導した同センター阿部剛職員を、本プロジェクトの業務調整として現地に派遣する予定である。同職員の現地の教育事情にかかわる経験・知識は本プロジェクトの円滑な業務実施に役立つ。 |

|

|

課題名: | 総合学科の知見を生かした農学ESDの実践と深化 |

| 実施機関: | 筑波大学 | |

| 概要: | 平成20年度は,本申請書末尾の「活動の概要(取組の全体像)」のうち,インドネシアを対象としてボゴール農科大学の協力のもとに,現地で調達可能な「竹」を題材とした教材を作成する。具体的には,附属坂戸高等学校総合学科の視点を取り入れて「農業科」,「工業科」,「家庭科」の視点から,竹炭の製造(農業科),竹炭エンジン(工業科),竹炭による水質浄化(家庭科)といった課題設定を通じてバイオマス資源の有効活用に軸足を置いた英文教材を開発する。最終成果物は,エネルギー環境教育に係る英文教材(Vol1)の製作を行う。その過程でボゴール地区の教育現場での検証からフィードバックを得ながら,問題点の改善を図りつつ英文教材の深化を図る。上記教材に係る設計・製作・評価の過程を撮影したビデオ画像に英語の字幕等を付与したマルチメディア教材は平成21年度にVol.2として製作予定である。 | |

|

課題名: | 途上国における持続的開発を目指した工学系大学設立構想へのわが国の複数大学協働による設立支援モデル形成 |

| 実施機関: | 東京大学 | |

| 概要: | 日・印の首脳会談での合意に基づき、現在インドの新設IIT(Indian Institute of Technology Hyderabad)への設立協力に、政府・大学・民間企業合同で取り組んでいる。日本型の教育・研究を反映した工学系大学を設立する本案件は、同時に工学分野における高質の教育と研究を通じて、インド社会の持続的発展の促進に寄与するものである。本活動では、インドIIT設立構想への我が国複数大学協同による取組をモデルとして、ESDの観点を踏まえつつ、取組の意義や課題を抽出し、政策提言を行うものとする。 インドの新設IIT設立への協力を行うにあたり、まずはインド側との打合せを十分に行い、具体的な協力内容について協議を行う。電子メール等を用いての連絡調整のほか、日本側の実務者が現地に赴き、インド側協力者を交えての実務者会合、また現地視察を行い実現可能性についての検討を行う。その他、必要に応じてインド側の実務者を日本に招へいし、実際に今回日本が協力する新設IITの特色となる日本型の教育及び研究に触れる機会を設け、現地での導入をスムーズに行う。 |

|

|

課題名: | 持続発展教育(ESD)の理念に基づいた途上国における地域医療教育モデルの構築 |

| 実施機関: | 三重大学 | |

| 概要: |

1.背景(1)地域医療と持続可能な開発WHOオタワ憲章(1986年)では、健康の前提条件として、平和・住居・教育・食品・収入・安定した環境・持続可能な資源・社会的公正と公平をあげ、「健康とは、日常生活の資源であって、人生の目的ではない。個人やグループが、どれだけ希望を持ち、ニーズを満たし、環境を変えたり克服したりできるかという程度を意味している」と述べている。途上国では医療資源が乏しいからこそ、日々の生活の文脈の中で、健康を導く生活行動や生活条件に対する教育的支援とエコロジカルな支援が必要とされている。地域医療には、医療機関における診療サービスのみならず、健康を支援する環境を創り出す包括的な社会・行政的プロセスが欠かせない。すなわち地域医療では、地域保健活動や公衆衛生活動のほか、不健康な社会・環境・経済的状態を改善していく活動が重視され、医師は住民の啓発と参画を促す立場にある。地域医療の土台は地域づくりであり、持続可能な開発を考えることともいえる。地域医療に携わる医師には、地域で暮らす個々人の生活水準と福祉の向上に目を配りつつ、地域の持続可能な開発に住民とともにかかわることが求められる。 (2)地域基盤型医学教育従来の医学教育は、生物医学モデルに基づいており、教育のほとんどは大学の教室か教育病院の病棟で行われていた。しかし近年、北米や豪州において地域基盤型医学教育(Community-based Medical Education)が開発・導入されている。わが国でも医学生が大学から離れて地域に出かけ、保健所や診療所、福祉施設での実習を行っている。三重大学では、医学生・研修医のへき地医療実習・研修において、地域の中学校や高齢者の集まりに出かけ、健康に関する講話など住民の啓発活動を行うプログラムを導入した。さらに一歩進んで、地域の現状を把握・評価し、リソースの把握、問題点の整理・対象課題の選択・介入対象の明確化・対応策の検討など、地域診断に基づくアクション・プラン作成の演習と実践を行う試みも始めつつある。 (3)三重大学医学部と途上国医学部の卒前教育における相互支援活動三重大学医学部では、海外医学部と連携し学生交換事業を行っている。欧米諸国にとどまらず、アジア・アフリカの途上国とも学生交換を行い、地域医療や公衆衛生の原点を学ぶ機会を学生に提供している。毎年50名を超える三重大学学生(6年生)が4週間、現地の学生とともに学んでいる。実習には三重大学の教員が同行し、先方の教員との意見交換やカリキュラムの検討を行ってきた。 |

|

|

課題名: | CLC(Community Learning Center)を活用した食と健康に関するESDの取り組み |

| 実施機関: | 岡山大学 | |

| 概要: | 本年9月24-28日に岡山大学・特定非営利活動法人 岡山国際団体協議会(COINN)、財団法人ユネスコ・アジア文化センタ(ACCU)がユネスコ・バンコク事務所や国連大学高等研究所と共同して実施した、「食とESDに関する国際シンポジウム(International ESD symposium- Food, Community and Education for Sustainable Development)」において、「1) 日本の公民館に相当するCLC(Community Learning Centers) が地域でのESDの推進に重要な役割を果たす。 2) 食をESDの重点項目として取り上げる必要がある。」と合意された。これらの合意を早期に実施することを目的として、このシンポジウムの参加国(12カ国)のうち3つの国(地域)((1)バングラデシュ・ダッカ近郊、(2)インドネシア・ジョグジャカルタ市、(3)ザンビア・ルサカ市)においてフォローアップして、具体的にCLCで実施可能な「食とESD」に関する具体的なカリキュラムづくりを行う。さらに栄養・健康も含む「ESDと食・栄養・健康」を展開する上での企画立案を平成20年度に実施する。事例として、「子供の栄養状態の良くない村において、タンパク質の補給のために住民等が魚の養殖を始めることを計画したが、周辺のマングローブを伐採する必要が生じた。この場合、如何に環境に配慮すべきか?」等、国・地域の実情に応じた課題を選定し、それらの課題を地域レベルで実施可能な教育方法を検討する。 | |

|

課題名: | 日本とアフリカの小中学校連携を軸とするESDモデルの構築・実践の試み |

| 実施機関: | 国際基督教大学 | |

| 概要: | 日本と南アフリカ共和国の大学が協力し、双方の小中学校間の連携を軸とするESDモデルを構築し、実際に双方の学校現場で教育実践を試みる企画。既に締結している大学間学術交流協定をベースに、双方の国の小中学校教員を交えた共同研究ネットワークを形成し、日本と南アフリカの児童・生徒が「持続可能な開発」について共に考える教育モジュールを開発する。双方の大学が保有するICT通信設備を活用することにより、事業の効率的実施を図る。契約大学は、国連大学が実施中の日本とアフリカの大学ネットワークによるESD指導人材育成事業に参加しており、本企画はそれとの相乗効果を期待できる。 | |

Ⅲ. 現職教員の支援

|

課題名: | 幼児教育分野における派遣隊員支援と幼児教育協力の質的向上 |

| 実施機関: | お茶の水女子大学 | |

| 概要: | 引き続き国内の幼児教育機関と連携して広報活動を継続するとともに、「幼児教育協力Q&A集」「幼児教育国際動向パンフ」「Education for All Global Monitoring Report 2007翻訳」のさらなる改善を図り、最終版を作成する。また、20年度末までに最終版を完成させ、訓練所を通じて隊員に配布する。また、国内の幼児教育関係機関への調査結果(幼稚園、保育所、養成機関)を含めた最終方向書を作成し、関係者に配布する。幼児教育国際動向パンフ、Q&A集は、活動実施後も訓練所を通じて候補生に配布されるような体制を作る。 | |

|

課題名: | 障害児教育分野における海外青年協力隊派遣現職教員サポート体制の構築-現職教員研修事業とテレサポートシステムの活用- |

| 実施機関: | 筑波大学 | |

| 概要: | 調査及びシンポジウム等によって、途上国の自立的発展モデルを見通し、 隊員の活動支援と隊員活動の高次化を促進していくことが可能であると考える 。これまでの事業展開の成果を活用することで、海外で活躍する「現職教員派 遣事業」において、派遣前から帰国後に渡る一貫した研修プログラムを構築す ることができると考える。 任国においてめざましい成果をあげてきた帰国隊員によるシンポジウムでは、 そのための発展プロセスとして以下の点をあげていた。

隊員が派遣される国や地域の障害児教育の状況は多様であり、隊員の活動も様 々な水準の困難を抱えている。本年度は、過去2年間の活動において明らかとなっ た課題及び成果について、改めて分析するとともに、派遣隊員及び今後の派遣隊員 の活動に資する資料及びサポートネットワークを構築強化していく。 |

|

|

課題名: | 海外派遣隊員の家政分野に関連する活動支援教材等の開発 |

| 実施機関: | 日本女子大学 | |

| 概要: | 昨年度に行った活動を継続し、いっそうの充実を図る。家政分野に関わる 教材作成が他分野の教員や派遣隊員の活動支援に重要であることが明らかと なったため、実用的な事例集を完成するために、さらに多くの家政分野に関わる 活動の実態を把握する。活動事例集に新たな項目を追加することも視野に入れ ながら、英語版を作成することを目的とする。 家政分野の活動が生活の質の向上につながる指導を目指していくことが 重要であると考え、多くの隊員が活用できる内容を盛り込むことを目指す。 また、主として女性の経済的自立を支援するための活動の可能性を考えて、 生活や教育レベルに合わせて指導できる教材事例をさらに取り上げていく。 また、昨年度の海外調査により、現地の状況に適した内容を選択できる 支援教材の必要性が明らかとなった。したがって、今年度は、中南米の調査を 計画し、これまでのアジア、大洋州、アフリカ地域とともにさまざまな地域で の活動に役立つ事例集と教材を作成する。 昨年度に作成した生活状況調査表による調査を行い、派遣地域の生活状況 を勘案して指導できるように、事例集にその指針を盛り込む予定である。 |

|

|

課題名: | 海外教育協力者に対する環境教育実践指導と教育マテリアルの支援 |

| 実施機関: | 宮城教育大学 | |

| 概要: |

宮城教育大学では、本学教員と他大学教員からなる「教育協力拠点形成プ

ロジェクト」を組織し、環境教育に関する教材や教育手法を活用して、青年海外

協力隊派遣現職教員に対するサポート(派遣前研修支援、派遣中隊員への教育支

援、帰国隊員の国際理解教育支援)を進めている。これまでの2年間の事業では

、環境教育分野の隊員に対して、日本の環境教育実践事例、青年海外協力隊活動

報告に基づく協力のノウハウ、環境教育関連用語を提供し、併せて、環境教育分

野以外の隊員(小学校、理数科、保健衛生、幼児教育等の職種)に対して、教材

の活用法や教育の方法に関する支援を進め、支援対象の拡大と共に、支援内容を

深化させつつある。

今年度の事業では、1)これまでに作成したデータベースを、見直しや 追加等により、充実させること[例えば、昨年度2度にわたって実施したカンボジ ア調査の経験から、隊員が活用する現地指導者向けおよび生徒向けの教材(紙芝 居やポスターのような教育マテリアル)を作成し、これを現地語に翻訳して隊員 へ提供することを含む(モデルとしてカンボジア隊員に対する教材)]、2)特に、ゴ ミ問題等の生活教育に関連する事項は、全世界の共通する問題であることに鑑み 、我々の今後の活動のために、隊員支援に必要な教材の選定・作成を検討するため のアフリカ調査を実施しておきたい。 今後の活動とは、事業終了後も青年海外協力隊員へのサポート態勢を維持し、 世界の隊員に対する「参照用・参考用教材の情報提供支援」に加えて、「隊員のた めの途上国実践教材の提供支援」を進めていくというものである。このための情報 システムの運用体制を整える。 |

|

|

課題名: | 日本国内での実践知を反映したハンズオン素材の集約 |

| 実施機関: | 鳴門教育大学 | |

| 概要: | 派遣現職教員の任地での活動を支援する目的から,平成19年度には「派遣現職教員の活動の幅を広げるハンズオン素材とその活動展開モデルの開発」を実施した。同事業においては,任地で手に入る廉価な材料を用いて,生徒を引き付ける面白みのある授業を展開できる「ハンズオン素材」の集約とその活動展開モデルを開発した。ハンズオン素材を集約するにあたっては,隊員間での成果伝達の橋渡しも兼ねる目的から,派遣中・帰国後の隊員に呼びかけ,実際に自分が任地において開発した教材の提供を図った。

同事業の成果集約及び評価から次の2点が課題として浮かび上がった。1)「大学の知の活用」という観点から,集約された素材はまだ不十分な点が多く,改善を必要とする。2)すでに相当数のハンズオン素材が集約されたが,各教科各単元が揃っておらず,隊員からの広範なニーズに応えられるだけの蓄積には至っていない。 以上のことから,国際教育協力に携わる大学教員によるハンズオン素材に対する評価・改善を行い,その質的向上を図るとともに,各大学で実施されている教育協力事業において開発されているハンズオン素材の集約を行う。また,ハンズオン素材が現地の言語に翻訳されていることによる利点は非常に大きいとの要請も多いことから,英語,スペイン語を中心として,可能な範囲で多言語翻訳を進める。 |

|

Ⅳ. 教育研究経験の発信(ESD)

|

課題名: | 国際協力イニシアティブシンポジウム -ESDと教員養成教育- |

| 実施機関: | 宮城教育大学 | |

| 概要: | 本学にこれまで実施してきた開発途上国における教育協力の経験と、仙台広域圏RCE(国連大学ESD推進拠点)等の国内におけるESD経験および実績の上に、課題内容別にモデルESD実践プログラムを作成する。本申請事業の仕上げとして、このモデルプログラムを基本素材として、開発途上国における有効性を検討するためのシンポジウムを開催する。これらの成果を整理・蓄積・体系化して公開する。このことによって、我々のこれまでの取組の開発途上国における実践における可能性と有効性を獲得することができるだけでなく、活用可能な方法で公開し、今後の開発途上国における教育協力の促進に資することができる。

|

|

|

課題名: | RCE国際ネットワークによる「持続可能な開発のための教育」推進シンポジウムの開催 ―横浜(日本)・セブ(フィリピン)・ペナン(マレーシア)における地域実践― |

| 実施機関: | 横浜国立大学 | |

| 概要: | ESD(持続可能な開発のための教育)の地域拠点(RCE)として国連大学の指定を受けている横浜・セブ(フィリピン)・ペナン(マレーシア)から研究者が集まり、ESDのカリキュラムや地域との連携のあり方について討議を行う。具体的には、RCE横浜から横浜国立大学と横浜市立大学、RCEセブからフィリピン大学セブ校、RCEペナンからマレーシア科学大学の各代表が参加し、開発学、環境科学、公衆衛生学の諸分野の視点を通してESDへの取組みについて実践事例を報告するとともに、今後のアジアにおけるRCE間の連携のあり方について多面的に討論を行う。ワークショップでは、シンポジウムでの議論を踏まえて、より具体的なESD活動の実践について討議を行う。 | |

|

課題名: | ソーシャルワークにみるESDの本質 ~実践者の特性と課題の検討~ |

| 実施機関: | 神戸大学 | |

| 概要: | 本事業は、「持続可能な開発または社会づくりのための教育(ESD)」の国際的研究拠点を神戸大学に構築しようとするプロジェクトの一環として、2006年度ノーベル平和賞受賞者であるバングラデシュのグラミン銀行総裁モハメド・ユヌス氏を招聘し、シンポジウムを実施する計画である。 本学では、平成19年度より現代GP事業として、三学部連携(発達科学部・経済学部・文学部)による「ESDサブコース」を創設し、本年4月より開講している。また、平成19年8月に神戸大学ヒューマン・コミュニティ創成研究センターを中心とするESD推進ネットワークは、国連大学からRCE兵庫-神戸として認証を受けた。 そして、国際的動向や国内でのESD推進の動きを整理し、学内外に向けて発信する企画として、平成19年度には、第1回ESDシンポジウムをユネスコバンコク事務所ESDプログラムスペシャリストのエリアス氏等を招聘し実施した。また、今年度は5月に、前国連大学長のヒンケル教授等による第2回ESDシンポジウムを実施した。 今回は、前記諸活動を踏まえ、ESDの中で重要な要素をなす「ソーシャルワーク」に焦点をあてて、その第一人者であるユヌス氏と我国の先駆者である賀川豊彦の活動等から、ESDの可能性を考えようとするものである。このソーシャルワークとは、一般的には、社会福祉の専門的援助技術の一つであり、ケースワーク、グループワーク、コミュニティワーク、社会活動支援、社会福祉調査活動、福祉計画策定、福祉サービス運営管理などが含まれている。また、今日では、子どもや未就職の女性や青年などへの社会的周辺者に対して、総合的な生活・学習支援をする活動として、より広い意味で用いられている。本事業においては、ソーシャルワークをESDにおけるE(教育)の根幹となる技術・方法論と位置付け、バングラデシュにおけるグラミン銀行を中心とした取組み事例から、経済活動と地域活動を一体化させたソーシャルワークの実践のありようを検討し、既存の枠組みを超えた新しい対話が生まれることを期するものである。 活動経費については本事業での不足分を、賀川豊彦献身100年記念事業神戸プロジェクトからの助成および学内競争資金である神戸大学平成20年度教育研究活性化支援経費にて補完するが、経費の切り分けを明確にした上で実施する予定である。 |

|

|

課題名: | 持続可能な開発のための教育(ESD) |

| 実施機関: | 愛媛大学 | |

| 概要: | 本事業では,愛媛大学が文科省現代GP採択事業として構築してきた環境ESD指導者養成カリキュラムをわが国の高等教育におけるESDモデルとして,今後,開発途上国における教育協力促進のために国際的に適用できるかについてその可能性を探るため,アフリカ・モザンビーク共和国との国際協力に焦点を当て,環境ESD分野における国際協力の推進に関する国際シンポジウムおよびワークショップを愛媛県で開催する。国際シンポジウムでは,日本,モザンビーク共和国両国の環境ESDに関する取り組みと今後の計画について情報を交換する。また,ワークショップでは,次年度以降の両国間の国際協力につながる具体的な環境ESD国際協力計画を策定することを目標とする。 | |

Ⅴ. 知的支援ネットワークの形成

|

課題名: | 農学知的支援ネットワーク形成による国際教育協力強化・推進のためのモデル構築 |

| 実施機関: | 名古屋大学 | |

| 概要: | 途上国に焦点を当てた国際教育/研究協力の効果的推進のためには、大学等が有する知的資源を組織的かつ継続的に活用し、途上国のニーズに的確に応える必要がある。そのためには、大学を中心とした我が国の専門組織が幅広い知的支援ネットワークを形成・活性化し、個々の機関/個人が有する知見の範囲に限定されることなく、多機関の有する専門的、網羅的かつ高質な「知と経験」の十全な提供を可能とするシステムの構築が喫緊の課題となっている。今般農林畜水産分野の大学/研究機関等からなる知的支援ネットワークを構築し、名古屋大学農学国際教育協力研究センター(ICCAE)はその拠点(事務局)機能を果たし、ネットワークを活用したリソースとニーズの把握やプロジェクトの形成・事業予算獲得・効果的な事業実施などをリードしていく体制を確立する。これを持って、我が国の農学分野の国際協力を質量ともに向上させ、一方で他教育分野のモデルとして多方面での適用の機会を提供せんとするものである。 | |

Ⅵ. 関連情報の整備・管理

|

課題名: | 「国際協力イニシアティブ」教育協力拠点形成事業全体に係る成果品の収集と管理 | |||||||||||

| 実施機関: | 筑波大学教育開発国際協力研究センター | ||||||||||||

| 概要: | 「国際協力イニシアティブ」教育協力拠点形成事業全体に係る成果物の収集と管理、関連資料の収集と管理、広報等の実施という課題に対して本年度は以下のことを行う。

|

||||||||||||